○公用文例に関する規程

昭和39年5月25日

訓令第2号

本庁

(趣旨)

第1条 本町の公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(公用文の区分等)

第2条 公用文の種類は、高原町文書取扱規程(平成22年高原町訓令第1号)第8条に規定するほかその区分、種類及びその意義については、次のとおりとする。

区分・種類 | 意義等 | |

条例 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの | |

規則 | 地方自治法第15条の規定により制定するもの | |

告示 | 法令に基づいて行う指定、決定等の処分で広く一般に知らせるために公示するもの及びその他一定の事項を広く一般に知らせるために公示するもので特に重要なもの | |

公告 | 一定の事項を広く一般に知らせるために公示するもので告示以外のもの | |

訓令 | 町の機関又は職員に対する命令で公示するもの | |

達 | 特定の個人又は団体に対して命令するもの | |

指令 | 申請に基づいて特定の個人又は団体に対して命令するもの | |

一般文書 | 往復文書 | 相手に対して、特定の事項を照会し、照会に対して回答し、又は報告し、あるいは単に通知するために発するもので、次の類。ただし、通知や報告のように往復の形をとらないものについても、往復文書の概念に含める。 照会、回答、依頼、通知、申請、報告、願い・届け、進達、副申、請求、督促、諮問、答申、建議、勧告等 |

部内文書 | 町の機関内部で作成し、及び処理されるもので、次の類 伺い文、供覧、回覧、通知、通達、依命通知、復命書、上申書、内申書、事務引継書、願い、届け、辞令書、事故報告書等 | |

儀礼的文書 | 書簡文、挨拶文及び賞状の類 | |

不服申立て関係文書 | 行政庁の処分又は不作為に対して不服のある者が、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令等の定めるところにより、関係行政庁に対して、当該処分の取消しや変更などを求めるもの | |

契約関係文書 | 相対立する二つ以上の意思表示の合致の内容を表示し、証明するために取り交わす文書 契約書、覚書、協定書、請書 | |

その他の文書 | 請願書、陳情書、要望書、議案、会議録、広報、要綱、要領等の類 | |

(公用文の書き方)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令等で様式が縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署において様式が縦書きに定められているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、弔辞、広報誌、その他刊行物等であって、特に縦書きが必要とされるもの

(公用文の文体)

第4条 公用文は、口語体で書き表し、「ます」体を用いるものとする。ただし、条例、規則、告示、公告、訓令、伺いその他規程の形式をとる公用文にあっては、「である」体を用いるものとする。

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は、避けること。

(2) 文章は、なるべく短かく区切り、又は箇条書にすること。

(3) 文の飾り、曖昧な言葉又は回りくどい表現は、避けること。

(4) 敬語については、丁寧になりすぎないように表現すること。

(敬称)

第5条 宛先に付ける敬称は、原則として「様」を用いるものとする。ただし、文書の内容等から他の敬称を用いることが適切なものについては、この限りでない。

(1) 辞令

(2) 証明書

(3) 達及び指令

(公用文の用字)

第6条 公用文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字とする。ただし、外国の地名及び人名並びに外国語(外来語を含む。)を書き表す場合には、原則として片仮名を用いるものとする。

2 公用文に用いる漢字の範囲、音訓及び字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によるものとする。ただし、次に掲げる言葉については、この限りでない。

(1) 専門用語及び特殊用語

(2) 日本の地名及び人名その他の固有名詞

3 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

4 公用文の送り仮名の付け方は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則7まで(許容を除く。)及び付表の語(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし、複合の語のうち、活用のない語であって、読み間違えるおそれのない語として別に定める語は、通則6の許容の送り仮名の付け方によるものとする。

5 公文書におけるローマ字のつづり方は、ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

6 数字の書き表し方は、次のとおりとする。

(1) 左横書きの場合には、アラビア数字を用いるものとする。ただし、次の場合には、漢字を用いるものとする。

ア 固有名詞を書き表す場合

(例) 九州 大手町 二丁目 二重橋

イ 概数を書き表す場合

(例) 数十日 四,五人 五,六十万

ウ 数量的な感じの薄い語を書き表す場合

(例) 一般 一部分 四捨五入

エ 万以上の数の単位として用いる場合

(例) 100億 3,000万

オ 「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」等と読む場合

(例) 一つずつ 二間続き 三月ごと

(2) 縦書きの場合には、「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢字を用いるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いることができる。

(用語)

第7条 公用文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとし、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉は、日常一般に使われている易しい言葉に言い換えること。

(2) 言いにくい言葉は、口調のよい言葉に言い換えること。

(3) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味の明瞭な他の言葉に言い換えること。

(見出し符号)

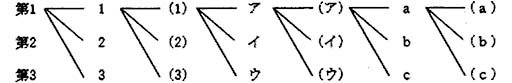

第8条 条例、規則及び訓令等条文形式をとる公用文の条名、項番号、号番号などの書き方は、次のとおりとする。

条名

項番号

2

3

号番号

(1)

(2)

号の細分

ア

イ

号を細分したものをさらに細分する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。

(ア) a (a)

(イ)

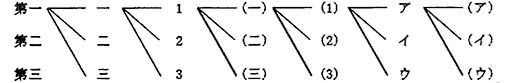

2 前項に掲げるもののほか、一般の公用文を細別する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。ただし、「第1」、「第2」、「第3」等及び「第一」、「第二」、「第三」等の番号は、用いないことができる。

(1) 横書きの場合

(2) 縦書きの場合

(3) 前2号の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、次によることができる。

ア 大見出しを「1」とし、以下「1―1」(中見出し)、「1―1―1」(小見出し)とするほか、「第1編(又は第1部)」、「第1章」、「第1節」、「第1項」、以下「1」、「(1)」、「①」とするなどの見出しを用いることができる。

イ アに掲げる場合においては、「Ⅰ」、「Ⅰ―1」、「Ⅰ―1―A」や「第Ⅰ編」、「第Ⅱ部」、「第一章」、「第二章」のようにローマ数字のほか英字又は漢数字を用いることができる。

(区切り符号)

第9条 公用文において用いる区切り符号は、次のとおりとする。

種類 | 呼称 | 一般的な用い方 |

。 | まる(句点) | 一つの文を完全に言い切ったところに用いる。 |

、 | てん(読点) | 言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。 |

数の桁を示す場合に用いる。(縦書きのものに限る。) | ||

, | コンマ | 数の桁を示す場合に用いる。(左横書きのものに限る。) |

・ | なかてん | 名詞を並列する場合に用いる。 |

外国の人名及び地名並びに外国語(外来語を含む。)の区切りとして用いる。 | ||

表の中で日付又は時刻を書き表す場合に用いる。(縦書きのものに限る。) | ||

数に単位以下の端数がある場合に整数と小数との区切りとして用いる。(縦書きのものに限る。) | ||

. | ピリオド | 表の中で日付を書き表す場合に用いる。(左横書きのものに限る。) |

数に単位以下の端数がある場合に整数と小数との区切りとして用いる。(左横書きのものに限る。) | ||

: | コロン | 説明文等が次に続くことを示す場合に用いる。(左横書きのものに限る。) |

表の中で時刻を書き表す場合に用いる。(左横書きのものに限る。) | ||

( ) | かっこ | 一つの語句又は文の後に注記を加える場合、見出しを囲む場合などに用いる。 |

括弧の中に、更に括弧を用いる場合にも、そのまま重ねて用いる。 | ||

「 」 | かぎかっこ | 引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句を表す場合に用いる。 |

かぎの中に、更にかぎを用いる場合にも、そのまま重ねて用いる。 | ||

【 】 | 隅付きかっこ | 項目を示したり、注意点や強調すべき点を目立たせたりする目的で用いる。 |

~ | なみがた | 「・・・から・・・まで」を示す場合の略符号として用いる。(左横書きのものに限る。) |

― | ダッシュ | 語句の説明、言い換えなど及び番地の省略符号として用いる。(左横書きのものに限る。) |

- | ハイフン | 数字やアルファベットによる表記の区切りやつなぎに使う |

… | 3点リーダー | 続くものの存在を示す。重ねて項目とページ数や内容をつなぐ |

* | アステリスク | 文中の語句に付けて、注や補足に導く。補足的事項の頭に付ける |

※ | 米印又は星 | 見出し、補足的事項の頭に付けて、目立たせる |

/・/ | スラッシュ | 引用文の改行位置を示す。文節など文の区切りを示す。対比する |

| | なかせん | 語句の説明、言い換えなど、番地の省略符号として用いる。(縦書きのものに限る。) |

(繰り返し符号)

第10条 公用文においての繰り返し符号の使い方は、次のとおりとする。

種類 | 呼称 | 一般的な用い方 |

々 | どうのじてん | 漢字1字の繰り返しの場合に用いる。 |

〃 | ののてん | 表などに一定事項を列記する場合に、略符号として用いる。 |

(その他の符号)

第11条 前2条に定める符号のほか、特に必要がある場合には、次の符号を用いることができる。

(1) 矢印や箇条書等の冒頭に用いる符号

(例) 矢印の類 →、⇒、⇔ 等

箇条書や見出しの冒頭に置く符号

・、○、●、◎、◇、◆、□、■ 等

(2) 単位を表す符号

(例) ℃、%、¥、$など

(3) 前2号に掲げる符号を用いる場合においては、文書内での用法を統一しなければならない。

(人名及び地名)

第12条 人名の配列順序は、原則として五十音順によるものとする。

2 地名を平仮名書きにする場合は、次によるものとする。

(1) その土地の呼び名(地方的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。

(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠の付けにくいものにあっては「じ」を、「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の根拠の付けにくいものにあっては「ず」を用いること。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、公用文作成に当たっての基本となる書式その他必要な事項は、総務課長が別に定める。

附則(令和6年3月25日訓令第4号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の公用文例に関する規程(以下「新訓令」という。)の規定は、令和6年3月1日以後に施行する公用文の作成について適用し、同日前に施行される公用文については、なお従前の例による。

3 新訓令の規定は、新たな条例等を起案する場合のほか、既存の条例等の改正について起案する場合にも適用し、これにより、改正されない部分に用いられている語の表記と改正される部分に用いられるこれと同一の内容を表す語の表記とが異なることとなっても、差し支えないものとする。