○高原町文書取扱規程

平成22年3月4日

訓令第1号

高原町文書取扱規程(昭和37年高原町訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第34条)

第4章 文書の施行(第35条―第39条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第40条―第51条)

第6章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の能率的運営をはかることを目的とする。

(1) 課 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号。以下「組織規則」という。)第5条及び第6条に規定する課並びに組織規則第24条に規定する出先機関をいう。

(5) 文書 文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記憶をいう。以下同じ。)をいう。

(6) ファイリングシステム 電子計算機を利用して保存及び廃棄に関する文書の情報管理を行うシステムをいう。

(7) 総合行政ネットワーク 国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。

(8) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(9) 保管 文書を課又は出先機関内に収納しておくことをいう。

(10) 保存 文書を書庫内に収納しておくことをいう。

(11) 完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの、施行を要しない文書で決裁が終わったもの及びこれら以外の文書で決裁権者との協議等に使用したものをいう。

(12) 未完結文書 完結文書となるべき文書でまだその状態に達していないものをいう。

(文書作成の原則)

第3条 事案の処理は、原則として文書によって行うものとする。

2 職員は、事案の経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、その処理内容等を記載した文書を作成しなければならない。

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。

2 文書の管理は、原則としてファイリングシステムを利用して行うものとする。ただし、総務課長がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるよう指導し、その改善に努めなければならない。

(課長の職務)

第6条 課長は、課における文書事務が適正かつ迅速に行われるよう努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱担当者)

第7条 文書事務を適正かつ迅速に行わさせるため、課に文書取扱主任及び文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱主任は、課長補佐(課長補佐を2人以上置く課にあっては庶務を担当する課長補佐、課長補佐を置かない課にあっては課長が指名する者)をもって充てる。

3 文書取扱担当者は、課長が指名する。

4 文書取扱主任は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) ファイリングシステムに関すること。

5 文書取扱担当者は、文書取扱主任の事務を補助する。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令に基づいてなす指定、決定等の処分で広く一般に知らせるため公示するもの及びその他一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので特に重要なもの

(4) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので告示以外のもの

(5) 訓令 所管の機関又は職員に対する命令で公示するもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を命令するもの

(7) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して指示し、若しくは命令し、又は許可、認可等の行政処分を行う場合に発するもの

(8) 一般文書 前各号に掲げるもの以外のもの

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の取扱い)

第9条 役場に到着した文書は、総務課において収受し、次により処理しなければならない。ただし、課に直接到達した文書にあっては、当該課が収受することができる。

(1) 文書は、開封が必要と認められるもの以外は原則として開封せず、封筒に収受印(別記様式第1号)を押し、総務課備付けの文書区分棚により、直ちに主管課に配布すること。

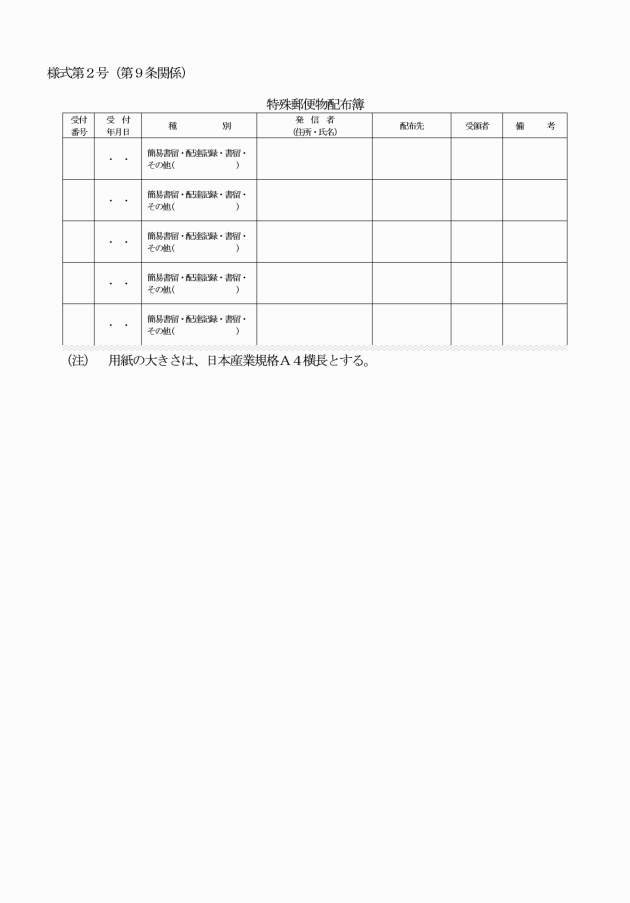

(2) 書留扱いの文書及び電報(祝電その他これに類するものを除く。)は、封筒に収受印を押し、特殊郵便物配布簿(別記様式第2号)に必要な事項を記載し、直ちに主管課に配布すること。

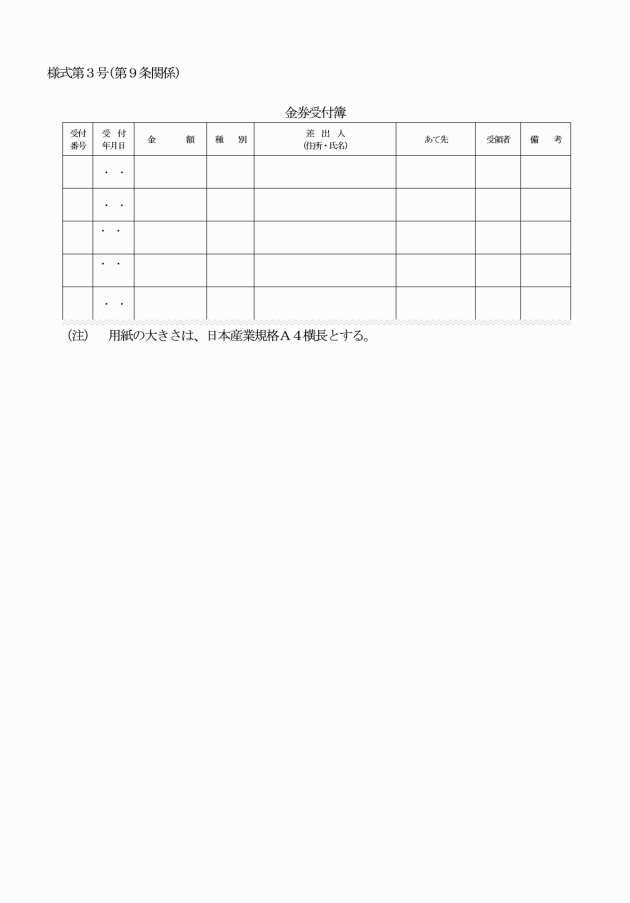

(3) 金券(現金及び小切手、為替などの有価証券を含む。)を添付した文書は、その余白部にその旨を記入し、金券受付簿(別記様式第3号)により会計管理者に送付すること。

2 前項本文の場合において、主管課が明らかでないものは、開封して主管課を確認し、必要のあるときは封筒を添付して配布しなければならない。

3 2以上の課に関係ある文書は、最も関係の深い課に配布しなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の収受及び転送)

第10条 総合行政ネットワークにより受信した文書(以下「総合行政ネットワーク文書」という。)は、主管課で直接収受するものとする。

2 総務課において収受した総合行政ネットワーク文書は、発信元の電子署名を確認し、直ちに主管課に転送しなければならない。

3 課において収受した総合行政ネットワーク文書が当該課の所管に属しないものであるときは、直ちに関係課に転送しなければならない。

4 2以上の課に関係のある総合行政ネットワーク文書は、最も関係の深い課に転送しなければならない。

(郵便料金未納等の文書の取扱い)

第11条 郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。

(配布を受けた文書等の取扱い)

第12条 文書取扱主任は、総務課から文書の配布を受け、又は直接文書を収受したときは、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書は、開封しないで宛名人に配布すること。

ア 国及び県の機関からの助言、勧告、指示等の文書で重要なもの

イ 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書

ウ 申請、照会等当該文書に基づき決定、回答等を要する文書

エ その他特に重要と認められる文書

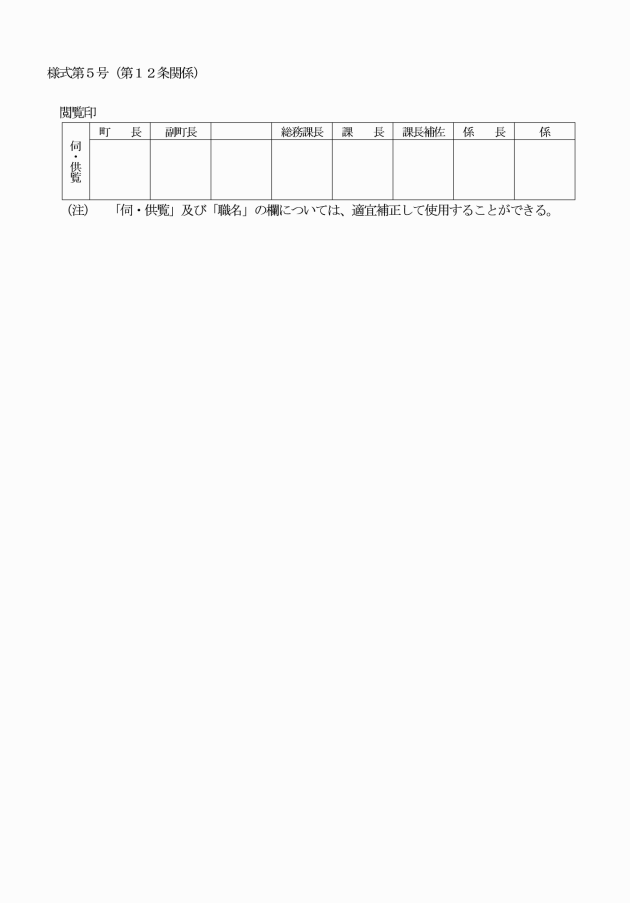

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書は、収受印及び閲覧印を押し、課長の閲覧を受け、業務担当課長補佐を置く課においては当該課長補佐を経て事務担当係長に配布すること。ただし、軽易な文書については、文書取扱主任の判断により、その手続の全部又は一部を省略することができる。

(4) 他の課に関係がある文書のうち重要なものは、その写しを関係課に配布すること。

(5) 総務課から配布を受けた文書のうち当該課の所管に属さないものについては、付せんにその旨を記載して、直ちに当該事務を所管する課に回付すること。

2 課長は、前項の規定により閲覧をした文書のうち特に重要なもの又は特に異例なものについては、あらかじめ上司の閲覧に供しなければならない。

3 事務担当係長は、第1項の規定により配布を受けた文書について、課長又は業務担当課長補佐の指示のほか必要な指示をして、事務担当者に配布しなければならない。

(電子メールの利用等による収受等)

第14条 電磁的記録は、電子メールの利用により、又は光ディスク、フラッシュメモリ等の媒体により収受することができる。ただし、申請、届出等の行為に係る電磁的記録(総合行政ネットワーク文書を除く。次項において同じ。)について、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要する場合は、当該確認をしたときに限る。

(収受し、又は転送を受けた総合行政ネットワーク等文書の取扱い)

第15条 文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を収受したとき、又は転送を受けたときは、次により処理しなければならない。

(1) 総合行政ネットワーク文書に電子署名がなされている場合は、発信元の電子署名を確認した後、紙に出力し、確認者として押印すること。

(2) 総合行政ネットワーク文書に電子署名がなされていない場合は、紙に出力すること。

3 総合行政ネットワークによる文書の収受及び発信等の取扱いについては、この訓令に定めるもののほか、別に定める。

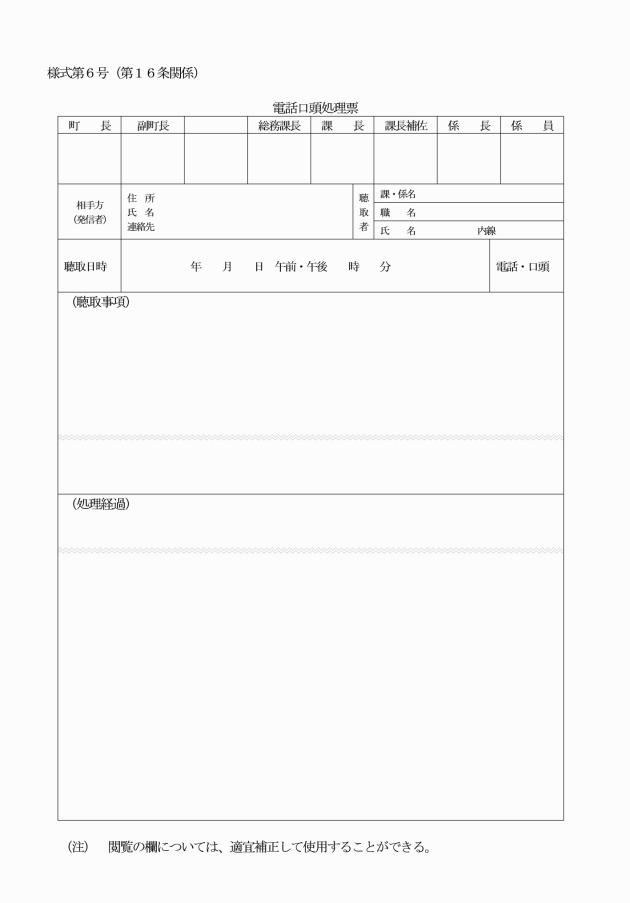

(電話等による処理)

第16条 電話又は口頭で聴取した事項のうち重要なものは、電話口頭処理票(別記様式第6号)により処理しなければならない。

(執務時間外の取扱い)

第17条 執務時間外に到達した文書の取扱いについては、総務課長が別に定める。

第3章 文書の処理

(起案文書の作成)

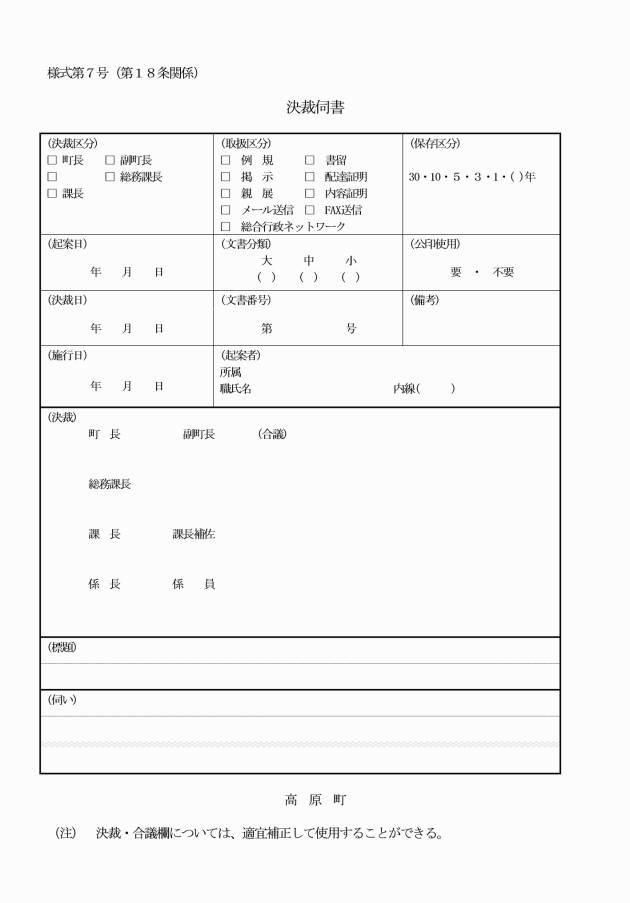

第18条 起案は、決裁伺書(別記様式第7号)により行うものとする。

(1) 収受した文書に基づく処理案で定例的又は軽易なものの起案 処理案を記載した用紙を用い、当該用紙の余白に閲覧印を押すこと。

(2) 一定の帳票を使用して発する定期報告等の文書で軽易なものの起案 当該帳票を用い、当該文書の余白に閲覧印を押すこと。

(3) 軽易な照会、回答等の起案 総務課長の定める帳票を用いること。

(起案の方法)

第19条 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易かつ簡潔に書くこと。

(2) 文書の書式は、別に定める公文例によること。

(3) 起案文書には、定例的又は軽易な事案を除き、起案の理由、起案内容の説明、関係法令その他の参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(文書の左横書き)

第20条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めたもの

(3) 祝辞・賞状・表彰状・その他これに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が縦書きを適当と認めたもの

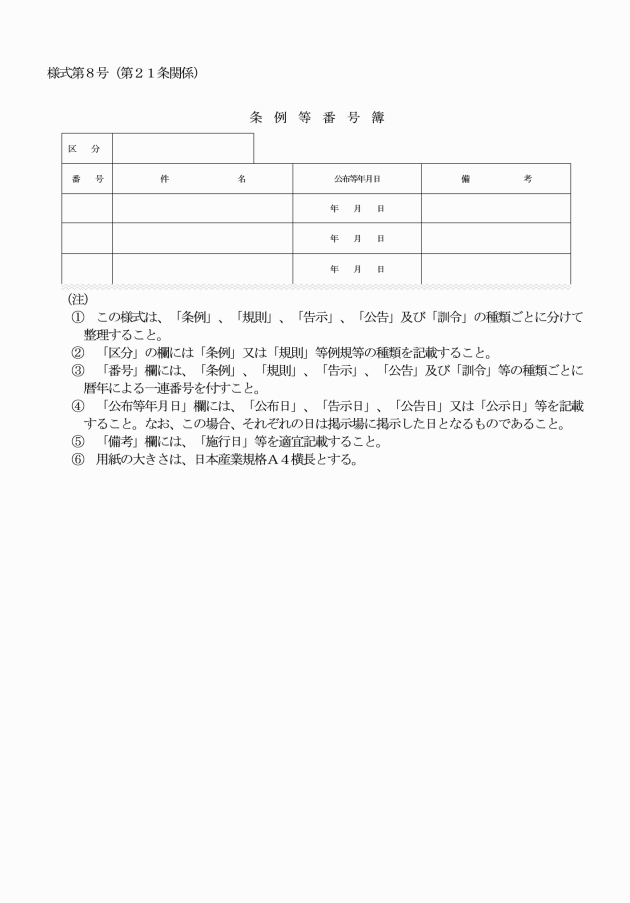

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令 記号はそれぞれ「高原町条例」、「高原町規則」、「高原町告示」、「高原町公告」及び「高原町訓令」とし、番号は総務課においてその種類ごとに条例等番号簿(別記様式第8号)により付けること。

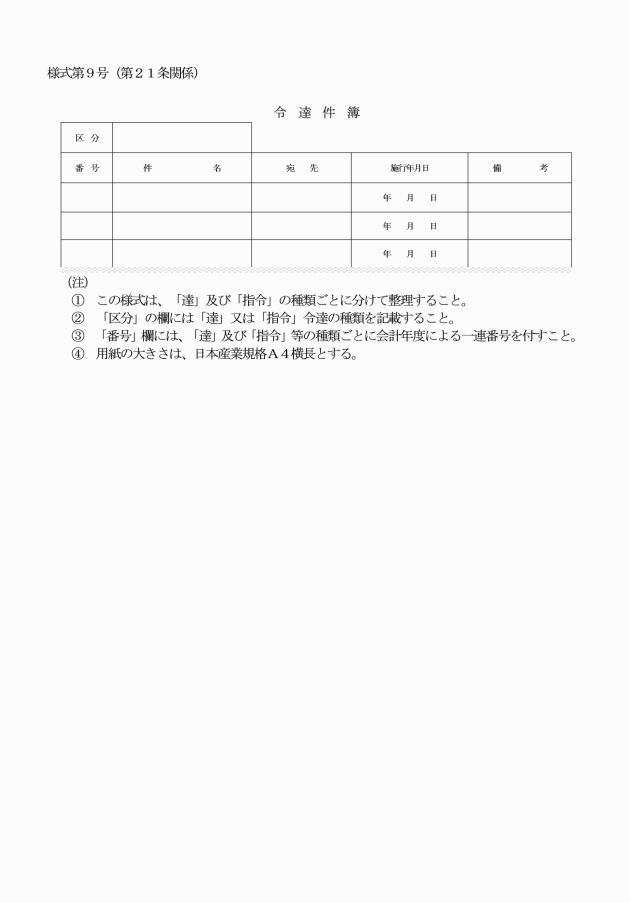

(2) 達 記号は「タツ」の次に文書分類表による分類番号を記載したものとし、番号は主管課において令達件簿(様式第9号)により付される番号を付けること。

(3) 指令 記号は「シレイ」の次に文書分類表による分類番号を記載したものとし、番号は主管課において令達件簿により付される番号を付けること。

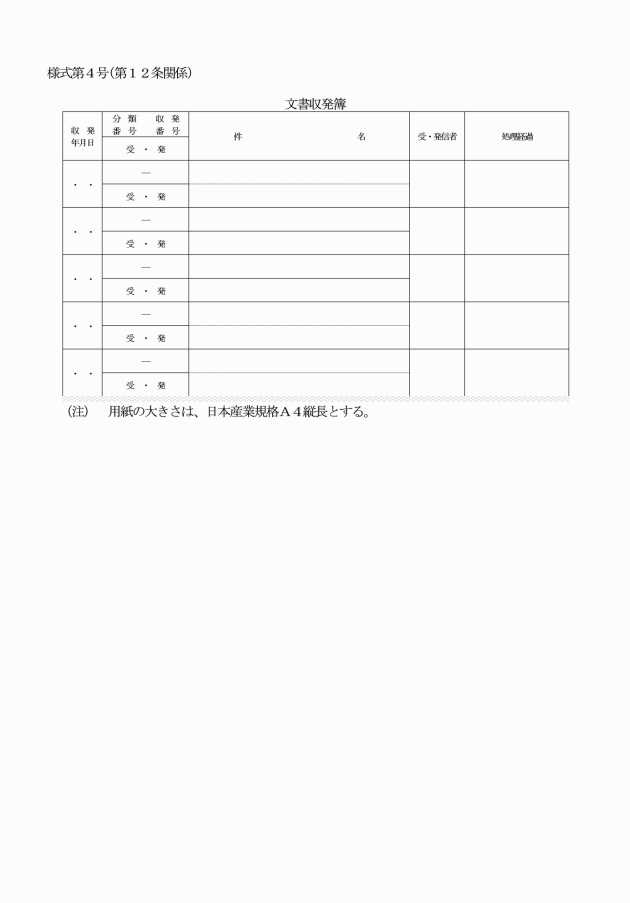

(4) 一般文書 記号は「ハツ」とし、主管課において次により番号を付けること。

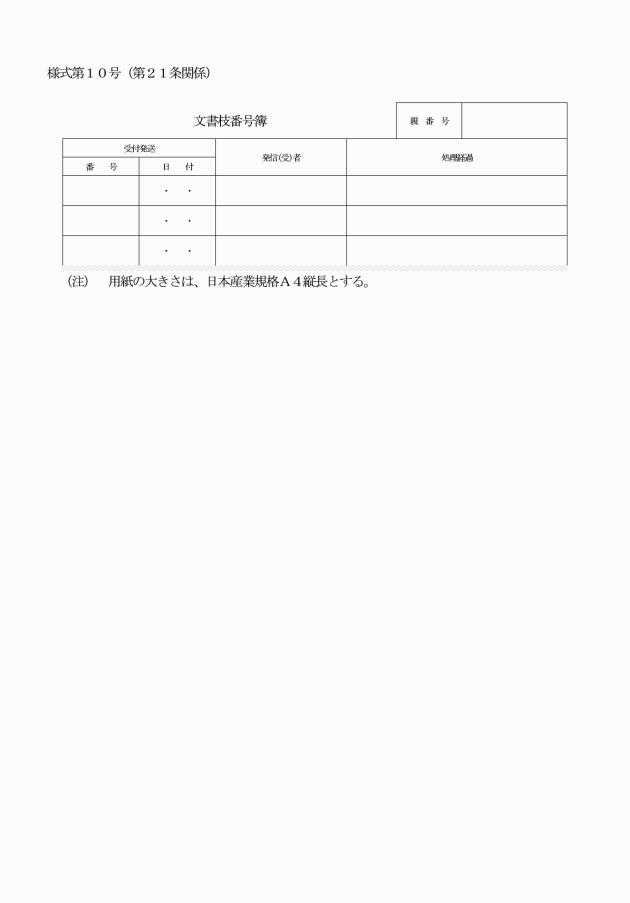

ア 収受した文書(以下「収受文書」という。)に基づき起案した発信文書の番号は当該文書の収受番号を用いること。この場合、当該番号の次に「―2」、「―3」等の枝番号を付けることができる。

イ 収受文書に基づかない発信文書の番号は、「ハツ」の次に文書分類表による分類番号を記載し、文書収発簿により付された番号を付けること。

3 文書の番号は、条例、規則、告示、公告及び訓令にあっては暦年による一連番号とし、達、指令及び一般文書にあっては会計年度による一連番号とする。

(文書の発信者名)

第22条 文書の発信者名は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長名又は会計管理者名を用いるものとする。ただし、事案の性質及び内容により、副町長名又は課長名を用いることができる。

(文書取扱課名の表示等)

第23条 町長名又は副町長名で発する文書には、当該文書の末尾に括弧書きで文書取扱課名を表示するものとする。

2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて、当該文書に担当する係名のほか、事務担当者の氏名、電話番号等を記載するものとする。

(1) 町長が決裁すべきもの 町長

(2) 副町長が専決すべきもの 副町長

(3) 総務課長が専決すべきもの 総務課長

(4) 主管課長が専決すべきもの 課長

(1) 例規となるもの 例規

(2) 告示、公告、公示又は公表の類で町の掲示場に掲示するもの 掲示

(3) 特殊な発送を要するもの 親展、書留、配達証明、内容証明、ファクシミリ送信、総合行政ネットワーク送信又は電子メール送信

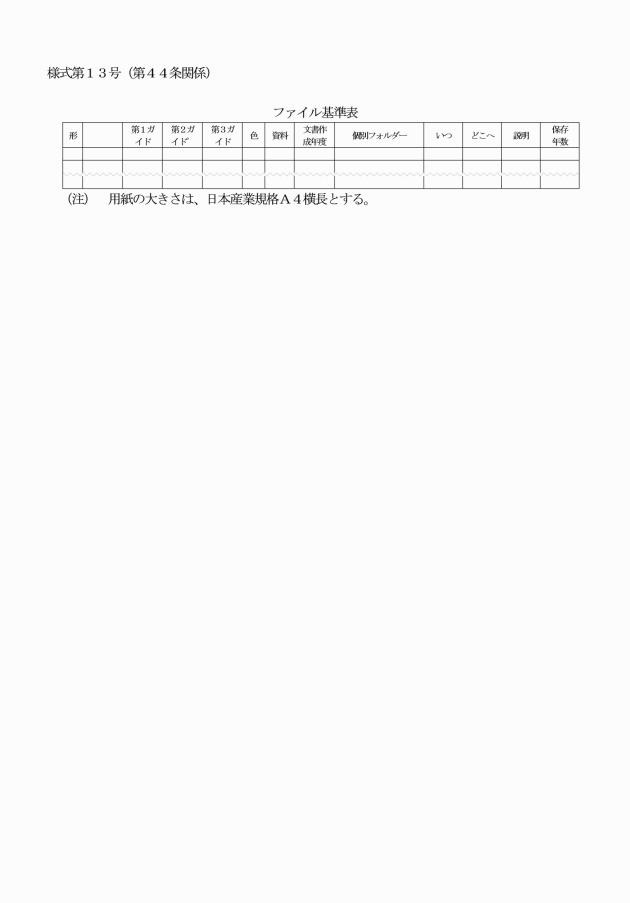

3 決裁伺書の文書分類及び保存期間の欄には、第41条第1項の規定により作成したファイル基準表による文書分類及び保存期間を表示しなければならない。

(回議)

第25条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をするものとする。

(合議)

第26条 起案文書の内容が他の課に関係がある場合は、関係課長に当該起案文書の合議をしなければならない。この場合、主管課長までの回議を経て行うものとする。

3 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係課長と事前に協議することにより、又は関係課長に当該事案に係る文書の写しを送付することにより省略することができる。

4 合議を受けた関係課長は、当該事案の処理に異議があるときは、主管課長と協議して調整するものとし、調整ができないときは、意見を付して上司の指示を受けなければならない。

(特に重要な文書等の持回り)

第27条 起案文書のうち秘密を要するもの、特に重要なもの、特に異例なもの又は特に急を要するものについては、起案者又は上司が持ち回ることにより回議又は合議をしなければならない。

(総務課長への合議等)

第28条 起案文書のうち、総務課長に合議をしなければならないものは、次に掲げるものとする。

(1) 賞状、表彰状及び感謝状(町長名のものに限る。)

(2) 特別職の任免に関するもの

(3) 条例、規則、告示、公告及び訓令の制定又は改廃に関するもの

(4) 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関するもの

(5) 契約に関するもの(ただし、高原町決裁規程(昭和49年高原町訓令第1号)の定めるところにより総務課長の合議が必要と定められたものに限る。)

(6) 町議会に提案する議案

(7) 法令上問題となるもの

(8) その他事案が重要と認めらるほか、異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(起案文書の修正)

第29条 起案文書の内容を修正した者は、修正した箇所及びその修正をした者を起案者に明らかにしなければならない。ただし、用字、用語等の形式上の修正又は軽微な修正をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、起案文書の内容について重大な修正を加える者は、あらかじめ、修正しようとする箇所を起案者に連絡するよう努めるものとする。

(起案文書の重大な修正又は廃案)

第30条 回議又は合議の結果、起案文書の内容について重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主管課長は、そのときまでに回議又は合議を終えた関係課長にその旨を通知しなければならない。

(代決、後閲等)

第31条 高原町決裁規程の定めるところにより代決した者は、起案文書の代決者として押印した印影の上部に「代」と記載し、後閲を要すると認められるものは「後閲」と記載しなければならない。

2 回議又は合議の過程において回議又は合議を受ける者が不在のときは、前項の代決の例により処理することができる。

(決裁印の押印等)

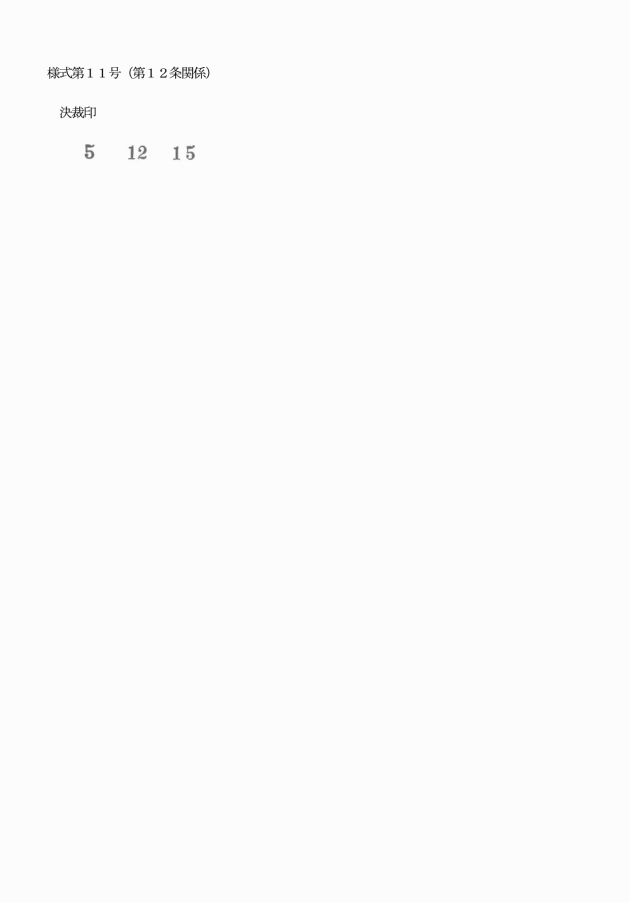

第32条 決裁が終了した起案文書(以下「原議」という。)には、決裁印(様式第11号)を押印するものとする。この場合において、合議を要する起案文書については、合議を終了した後に決裁印を押印するものとする。

(供覧)

第33条 供覧すべき文書は、当該文書の余白に「供覧」と朱書し、閲覧印を押して関係者の閲覧に供するものとする。

(決裁終了後の決裁文書の修正)

第34条 決裁権者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を決定し、又は確認した文書を修正する場合は、別に定める手続により修正しなければならない。

第4章 文書の施行

(文書の浄書)

第35条 原議で施行を要するものは、速やかに浄書しなければならない。

2 浄書する文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(浄書文書の校合)

第36条 浄書した文書は、必ず原議と校合しなければならない。

(公印の押印)

第37条 施行する文書には公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書以外の文書については、公印を省略することができる。

(電子署名)

第38条 総合行政ネットワークにより文書を施行する場合は、電子署名を付与するものとする。ただし、前条ただし書の文書については、電子署名を省略することができる。

2 電子署名を行うための必要な手続その他の事項は、別に定める。

(1) 内容証明郵便物、緊急に発送を要する文書等 主管課において行う郵送等

(2) 第37条ただし書の規定により公印を省略した文書であって、町の機関又はファクシミリでの送付を了解している団体等に対して送付するもの 主管課において行うファクシミリ送信

(3) 総合行政ネットワークを利用して送信する文書 主管課において行う総合行政ネットワーク送信

(4) 第37条ただし書の規定により公印を省略した文書であって、県の機関又は電子メールでの送付を了解している団体等に対して送付するもの 主管課において行う電子メール送信

2 文書を発送しようとするときは、主管課において原議に施行日を記入し、次に定める手続により処理しなければならない。

(1) 集中発送する文書(総務課長が別に定める国等の機関に対して別に定める定例発送日に一括取りまとめて発送するものをいう。以下同じ。)は、原則として封筒に入れないで、総務課の文書発送棚に入れること。

(2) 集中発送する文書以外の文書(書留、速達等を除く。)は、宛先を明記した封筒に入れ、総務課の文書発送箱に入れること。

(3) 書留、速達等により発送する文書は、宛先を明記した封筒に入れ、総務課の発送担当者に提示すること。

(4) 小包郵便物として発送する文書は、主管課において包装し、宛先を明記の上、総務課の所定の場所に置くこと。

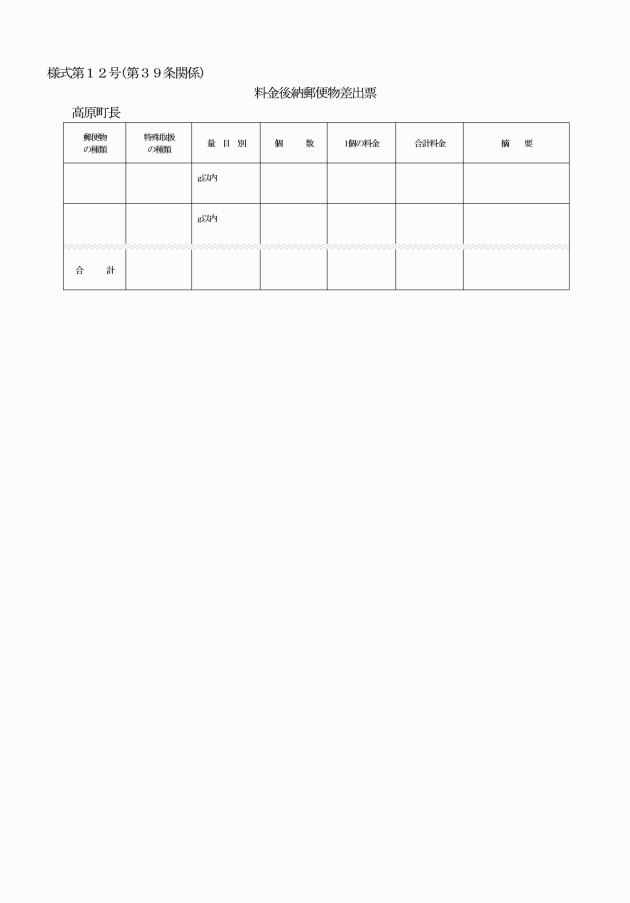

(5) 内容証明郵便物及び緊急に発送を要する文書等の郵送は、総務課から料金後納郵便物差出票(様式第12号)の交付を受けて行うこと。

3 前2項に定めるもののほか、文書の発送について必要な事項は総務課長が別に定める。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理及び保管)

第40条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときにすぐに取り出せるように保管しなければならない。

(ファイル基準表)

第41条 課長は、文書を分類整理するため、ファイリングシステムにより、ファイル基準表(様式第13号)を毎年度当初に作成しなければならない。

2 前項の規定により作成されたファイル基準表について、総務課長は、必要があると認めるときは、その修正を求めることができる。

(完結文書の整理及び保管)

第42条 完結文書は、ファイル基準表に基づいて、個別フォルダー等整理用文具を使用して、年度ごとに整理し、保管するものとする。ただし、暦年により整理する必要があるものについては暦年により、年度を越えて処理される事案に係るものについては年度を越えて整理し、保管することができる。

2 整理用文具には、課名のほか、完結年度、文書分類番号、ファイル名、保存期間及び廃棄年度を表示しなければならない。また、分けつづりしたときは、何号何冊のうち1等の分冊番号を付けなければならない。

3 完結文書の保管に当たっては、個別フォルダー用キャビネットを使用するものとする。ただし、個別フォルダー用キャビネットに収納することが適当でない完結文書については、適切な保管用具を使用するものとする。

(未完結文書の整理及び保管)

第43条 未完結文書は、一定の箇所に整理して保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の保存期間)

第44条 文書の保存期間の区分は、法令等に別段の定めがある場合を除き、30年、10年、5年、3年、1年及び1年未満とする。

2 第42条第3項の規定により作成された年度若しくは年又は保存期間の異なる2以上の完結文書を同一の簿冊等にまとめて整理する場合の保存期間の区分は、当該簿冊等の中に整理された完結文書のうち最も長く保存するものの区分によるものとする。

3 主管課長は、保存期間区分標準(別表第2)に基づき、文書(保存期間が1年未満となるべきものを除く。)について、ファイル基準表により保存期間を定めるものとする。ただし、保存期間が10年を超えることとなるべき文書で保存を要する期間があらかじめ確定できるものは、その期間によるものとする。

4 文書の保存期間は、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年度から、暦年によるものは完結した日の属する年の翌年から起算する。ただし、保存期間の区分が1年未満の文書については、当該文書が完結した日から起算する。

(主管課における文書の保管)

第45条 次に掲げる文書の保管は、主管課において行うものとする。

(1) 前会計年度及び現会計年度(暦年により整理する文書にあっては、前年及び現年)に完結した文書

(2) 各種台帳、例規その他完結することがない常用の文書

2 前項の規定にかかわらず、主管課長が事務処理上特に必要があると認める完結文書は、事務を処理するために必要な期間に限り、主管課において保管することができる。この場合において、当該期間が経過したときは、速やかに、当該完結文書を総務課長に引き継がなければならない。

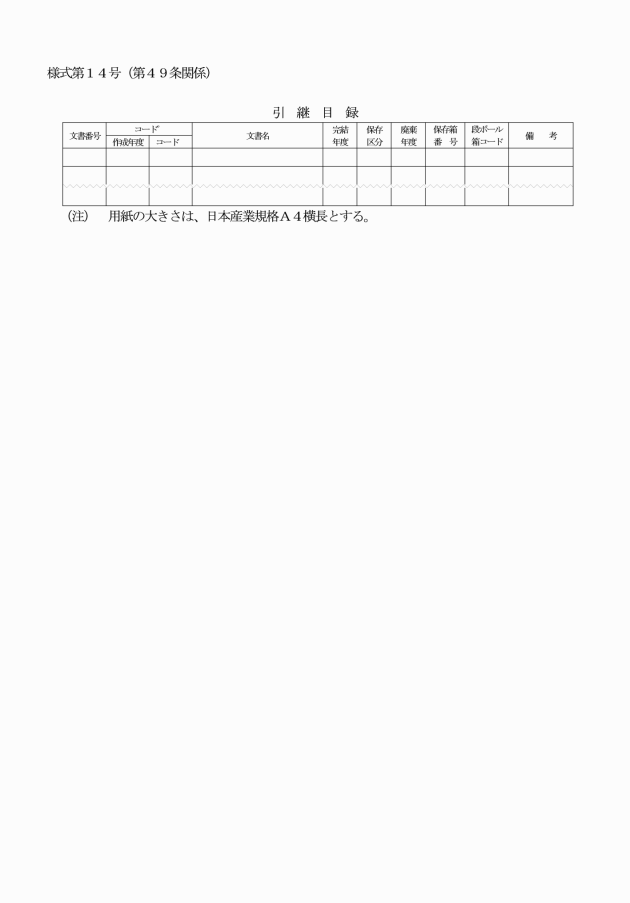

3 総務課長への文書の引継ぎは、引継目録(様式第14号)を添えて行うものとする。

4 総務課長は、第1項の規定により文書の引継ぎを受けるときは、当該文書の整理状況等について確認するものとする。

(書庫)

第47条 保存文書は書庫において保存し、総務課長が管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が書庫による保存が適当でないと認める保存文書は、総務課長が指定する場所を書庫とみなして、当該場所において保存することができる。この場合において、当該保存文書の管理は、主管課長が行うものとする。

3 書庫の管理に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

2 借覧期間は、1週間以内とする。ただし、総務課長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 閲覧又は借覧をした保存文書は、取り替え、抜き取り、訂正し、又は転貸してはならない。

(保管文書の廃棄)

第49条 保存期間が経過した保管文書は、主管課長が廃棄するものとする。ただし、主管課長が事務処理上特に必要があると認めるものについては、事務を処理するために必要な期間に限り、引き続き主管課において保管することができる。

2 文書の廃棄は、裁断、溶解、電磁的記録の消去等、当該文書に記録された情報の漏えいを防止するために必要な措置を講じて行うものとする。

(保存文書の廃棄)

第50条 保存期間が経過した保存文書(第46条第1項ただし書の規定により主管課において保管する文書を含む。)は、主管課長が総務課長と協議して、廃棄を決定するものとする。ただし、協議の結果、なお保存する必要があると認められるものについては、一定期間に限り、保存することができる。

2 主管課長は、保存期間が経過していない保存文書であっても、保存する必要がないと認めるときは、総務課長と協議して、廃棄を決定することができる。

4 前条第2項の規定は、保存文書の廃棄について準用する。

(点検の実施等)

第51条 職員は、文書の作成、整理、保管及び保存の状況について、少なくとも毎年度1回、自己点検を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による自己点検の結果その他の事情を踏まえ、文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(帳票等の種類)

第52条 この訓令により作成する帳票等は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備え付ける帳票等

ア 特殊郵便物配布簿

イ 金券受付簿

ウ 条例等番号簿

エ 決裁印

オ 料金後納郵便物差出票

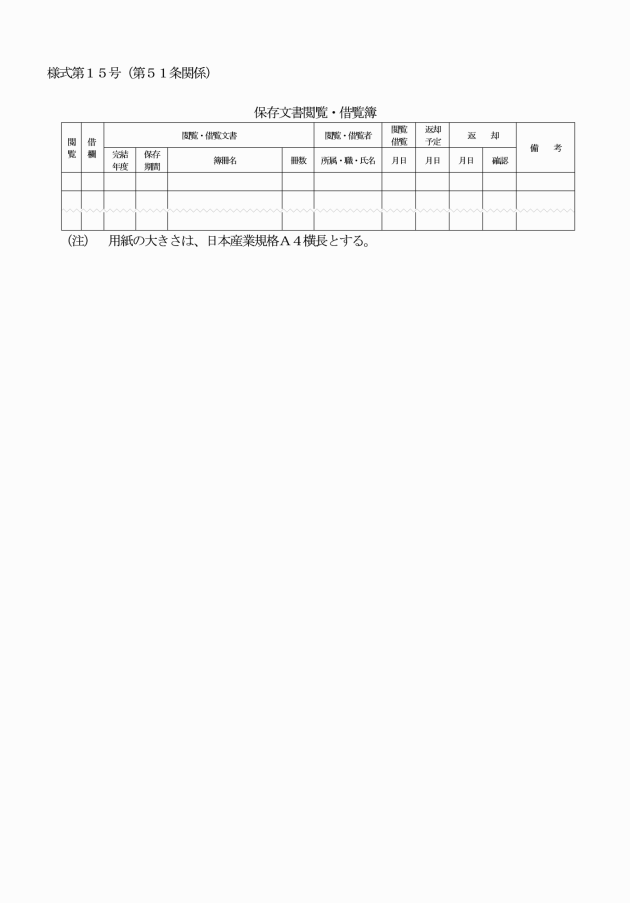

カ 保存文書閲覧・借欄簿

(2) 課に共通して備え付ける帳票等

ア 収受印

イ 文書収発簿

ウ 閲覧印

エ 電話口頭処理票

オ 決裁伺書

カ 令達件簿

キ 文書枝番号簿

ク ファイル基準表

ケ 引継目録

2 前項の帳票等は、電磁的記録をもって管理することができる。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用している様式等については、当分の間使用することができる。

附則(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に使用している様式等については、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

附則(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月15日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定(同条第1項第2号から第4号に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の文書取扱規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は収受した文書について適用し、施行日前に作成し、又は収受した文書の処理については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた改正前の文書取扱規程の規定による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この訓令の施行の際現に存する改正前の文書取扱規程の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

附則(令和6年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第21条関係)

文書分類表

大分類 | 中分類 | 小分類 |

1 総務 | 1 行政 | 1 陳情訴訟 |

2 議会監査 | ||

3 行政 | ||

4 組織運営 | ||

5 職員 | ||

6 文書法規 | ||

7 人権同和 | ||

8 男女共同 | ||

9 秘書 | ||

2 財政 | 1 予算決算 | |

2 入札 | ||

3 交付金 | ||

4 交付税 | ||

5 起債 | ||

6 財産管理 | ||

3 危機管理 | 1 消防 | |

2 防災 | ||

3 交通防犯 | ||

4 情報伝達 | ||

5 危機管理 | ||

2 総合政策 | 1 企画政策 | 1 企画政策 |

2 統計 | ||

3 広報広聴 | ||

2 デジタル推進 | 1 情報政策 | |

3 税務会計 | 1 課税 | 1 賦課 |

2 固定資産 | ||

2 徴収 | 1 徴収 | |

3 会計 | 1 庶務 | |

4 町民 | 1 住民 | 1 住基 |

2 外登 | ||

3 戸籍 | ||

4 臨番 | ||

2 環境 | 1 環境保全 | |

3 保険 | 1 国保 | |

2 後期高齢 | ||

3 年金 | ||

5 福祉 | 1 福祉 | 1 福祉 |

2 高齢者あんしん | 1 介護保険 | |

2 介護支援 | ||

6 健康 | 1 健康推進 | 1 保健衛生 |

2 子育て支援 | 1 母子保健 | |

2 児童福祉 | ||

7 産業創生 | 1 たかはるPR | 1 地域政策 |

2 ふるさと納税 | ||

2 商工観光 | 1 商工 | |

2 観光 | ||

3 労働 | ||

8 農政林務 | 1 農政企画 | 1 農政 |

2 林務 | 1 林務 | |

2 鳥獣 | ||

3 水産 | ||

9 農畜産振興 | 1 農産園芸 | 1 農産園芸 |

2 畑かん営農 | ||

2 畜産 | 1 畜産 | |

3 農村整備 | 1 土地改良 | |

2 畑地かんがい | ||

3 耕地災害 | ||

10 建設水道 | 1 管理 | 1 建設管理 |

2 水道管理 | ||

2 建設 | 1 道路 | |

2 河川橋梁 | ||

3 建築住宅 | ||

4 都市計画 | ||

5 土木災害 | ||

3 水道 | 1 上水道 | |

2 下水道 | ||

11 老人ホーム | 1 事務 | 1 庶務 |

12 病院 | 1 事務 | 1 庶務 |

別表第2(第44条関係)

保存期間区分標準

(30年保存) 1 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書(主管課で所掌するもの) 2 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの 3 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの(主管課で所掌するもの) 4 国及び県の機関からの助言、勧告、指示等の文書で特に重要なもの 5 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書で重要なもの 6 財産の取得、管理又は処分に関する文書で重要なもの 7 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書で特に重要なもの 8 許可、認可、免許、承認等に関する文書で特に重要なもの 9 町行政の総合的な計画及び施策に関する文書 10 町の組織の設定及び改廃に関する文書(総務課で所掌するもの) 11 調査表及び統計表で特に重要なもの 12 町長及び副町長の事務引継書 13 職員の任免、分限、懲戒、賞罰等に関する文書 14 諮問、答申及び勧告に関する文書で重要なもの 15 町議会に関する文書で重要なもの 16 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの(財政課及び会計課で所掌するもの) 17 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する文書で重要なもの 18 町行政の沿革に関する文書で重要なもの 19 前各号に掲げるもののほか、30年保存が必要と認められるもの (10年保存) 1 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書(主管課で所掌するもの) 2 国及び県の機関からの助言、勧告、指示等の文書で重要なもの 3 告示及び公告に関する文書で重要なもの 4 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書 5 財産の取得、管理又は処分に関する文書 6 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書で重要なもの 7 許可、認可、免許、承認等に関する文書で重要なもの 8 重要な事業及び計画の実施に関する文書 9 補助金及び貸付金に関する文書で重要なもの 10 調査表及び統計表で重要なもの 11 諮問、答申及び勧告に関する文書 12 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する文書 13 陳情、要望等に関する文書で重要なもの 14 前各号に掲げるもののほか、10年保存が必要と認められるもの (5年保存) 1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書で重要なもの 2 許可、認可、免許、承認等に関する文書 3 補助金及び貸付金に関する文書 4 契約に関する文書 5 監査に関する文書 6 文書収発簿及び文書枝番号簿 7 ファイリング基準表 8 陳情、要望等に関する文書 9 前各号に掲げるもののほか、5年保存が必要と認められるもの (3年保存) 1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書 2 前号に掲げるもののほか、3年保存が必要と認められるもの (1年保存) 1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書のうち軽易なもの 2 官報及び県公報 3 前号に掲げるもののほか、1年を超えて保存する必要がないと認められるもの (1年未満) 1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書(収受文書、供覧文書に限る。)のうち一時的なもの 2 前号に掲げるもののほか、随時廃棄することが適当と認められるもの |